張世宏:今天晚上我們有幸請到傳感器和物聯網行業知名專家昆侖海岸的劉伯林總經理,和大家分享一下行業物聯網的專業應用。下面我簡單介紹一下劉總。劉總,今年47歲,青春正當年的一位資深行業專家。工商管理碩士,主要研究方向為儀器儀表傳感器,1994年創辦了北京昆侖海岸傳感技術有限公司。在這個行業打拼了22年,用一句話說的好,“一入傳感深似海,如今邁步物聯人”。向為中國物聯網產業發展貢獻了青春和汗水的專家表示深深的敬意。下面有請今晚的主場劉總閃亮登場。[握手]

張世宏:我也默默關注昆侖海岸有十年之久,只是一直沒有機會拜訪您,今晚我們有緣相聚在這里,我一直想圓一個夢,我很想了解一下咱們公司的的過去和現在。今天正好基于聯動原素i訪談這個欄目,讓我們有幸在這個平臺上今晚結伴相約。劉總,能否幫我先簡單介紹一下咱們昆侖海岸這么多年一路走來的發展歷程,在您這位老專家,一支翱翔在感知領域的雄鷹帶領下,我們的團隊又是什么樣的一個團隊?

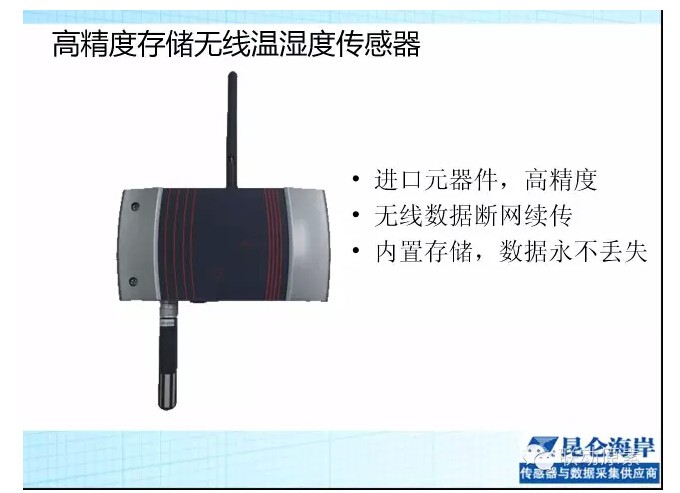

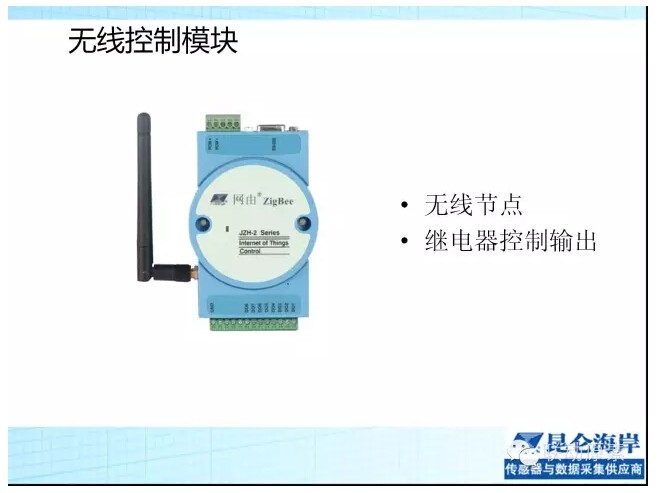

劉伯林:昆侖海岸成立于1994年,一直以來我們專注于傳感器及數據采集產品的研發和生產,自2009年國家倡導發展物聯網產業以來,我們把多年積累的傳感技術通過與低功耗設計、無線組網技術等融合,形成了完整的物聯網產品線。現在有北京和無錫兩個生產基地,是“物聯網溫度傳感器”國家標準等多個國標的主要起草人,我們把自己定位為專業的物聯網硬件及感知層數據提供商。

張世宏:您是走在物聯網世界前面的一批人,您的遠見和專注將給人們帶來更好的物聯網感知生活。劉總,基于您的專注和夢想,我想請您詳細介紹下咱昆侖海岸為客戶提供哪些好的產品和服務?這些產品和服務主要應用在哪些領域?

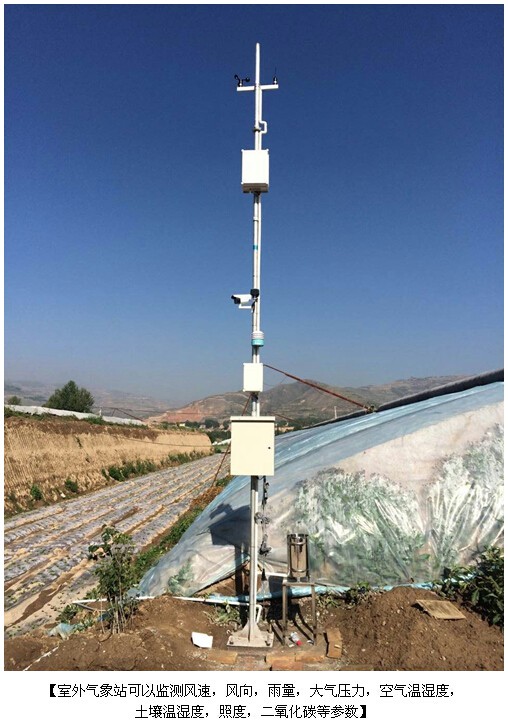

去年在新疆,我們做了一個典型項目。以往的水利設施在布局上是按照面積平均分布的,但是由于土壤的滲水率不同,同樣的灌溉密度會導致有的區域水多,有的區域缺水,而要保證所有區域都能夠得到正常灌溉水平,就要加密水利設施的分布。

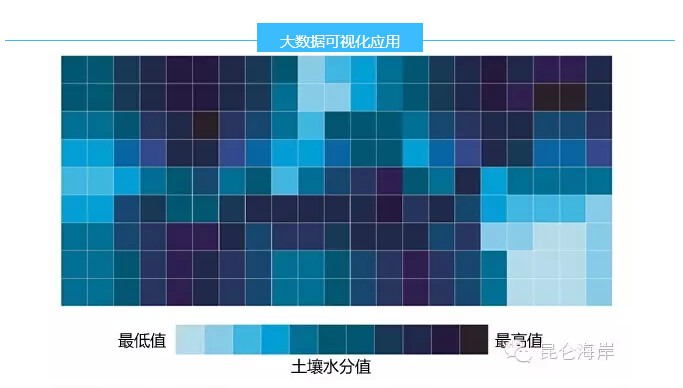

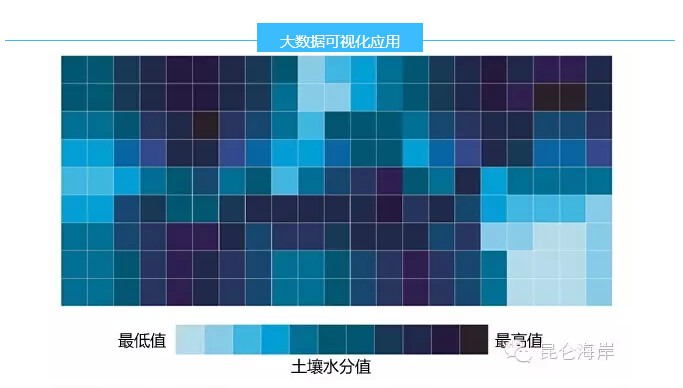

在塔城的這個農業節水項目應用上,我們先在地塊上布置了上百個土壤水分監測點,通過一年的數據積累建立起來了該地塊土壤滲水率數據分布圖,根據不同區域土壤滲水率合理布置灌溉體系,大大減少了水利設施的投入。

這就是該地塊的可視化大數據分布圖,顏色越深的地方就是土壤含水路高的地區,這些地區可能占了總面積的20%,但是他們只需要10%的澆灌水量即可。右下角顏色淺的地方占了10%的面積,但是卻需要25%的澆灌水量,通過這些大數據分析,就可以科學規劃灌溉水系。

張世宏:科學決策離不開數據,數據離不開感知,物聯天下,感知先行,然后基于數據進行挖掘,分析,對結果進行治理,達到最大效益的發揮。在農業應用方面您專業,我也是學習了。

劉伯林:是的,中國雖然是農業大國,但是農業基礎大數據還是不豐富。

張世宏:這也正是這個行業的發展機會。

劉伯林:這個技術我們還應用在了鹽堿土地的土壤改良上面。

張世宏:正是基于這個行業有著巨大的發展空間,也會有很多企業存在和發展,那么我們這么多年的優勢,相比市場上的同類產品,在產品、技術方面有哪些優勢?劉總幫我們站在行業的角度幫我們解讀一下。

劉伯林:物聯網太大,每個企業都有自己的定位,做法也不同,我們的做法是在傳感器的種類上不求全,只做精,認真做好適合行業應用特點的產品;我們認為傳感器在物聯網的應用上,測量的物理量夠用就好,這樣可以更好的控制成本,產品要簡單、可靠。通過布置更多的測量點,獲取更多的點數據,這樣能為用戶創造的效益大于投入的成本。

張世宏:我發現劉總一個特點,就是做什么事情講一個專注。是的,我非常認同您的觀點,性能滿足需求,成本優化,大量普及是物聯網應用的基礎。

劉伯林:專注是典型的技術型企業特點,但這不一定完美[微笑]!

張世宏:企業為用戶服務,不管外在的形式如何改變,內在的產品為王這個理念會一直存在。只有好的產品,才能為用戶提供好的服務,物聯網不是吹出來的,一定是像您這樣務實的專業實干出來的。

有這么好的觀念,又有核心的產品和服務,對于用戶來講,他們需要的是基于他們的場景的應用,那么從技術上或者應用場景上,去年昆侖海岸產品最大的突破是什么?劉總,我想了解一下。

劉伯林:像您剛才所說的,一定要用好的產品為客戶提供好的服務,所以我們認為產品設計要符合行業應用特點,保證產品運行可靠,而且成本可控。我們現在的傳感測量、數據采集、數據傳輸、數據管理等產品已經成體系,基本能夠滿足客戶多種需求了。

張世宏:這些是我們這些技術型企業內在的魅力。它就像我們理解物聯網的世界一樣。在這個世界里,有一個不可替代的東西,就是傳感器。

劉伯林:傳感器只是基礎,需要和更多的伙伴合作,才能夠更多造福社會。

張世宏:協作,共營,才有更大的發展和未來。物聯天下,傳感器先行,它雖小,但它的作用是不可替代的,未來的生活更離不開它。

那么在這個萬物互聯時代,對傳感器的發展,劉總,您作為行業的專家,您覺得會有怎樣的發展特點,亟需解決哪些問題?國內外市場有哪些異同?

劉伯林:我認為呢,現在國內很多人對物聯網傳感器認知是:測量的物理量集成越多,測量精度越高,功能越全面越好。其實在美國等發達國家類似的傳感器卻越做越簡單,功能也越來越單一,目的是成本非常低,可以成批量的分布。如果用監測一個點的數據成本可以監測一個面,這將是物聯網產業一個質的躍升。

比如我們上面說的新疆農業物聯網案例,原本的方案是設置5、6個監測點,每個監測點的成本投入數萬元,而我們的方案是用同樣的投入,卻布置了超百個監測點,最終才繪制出了剛才看到的那張土壤滲水率大數據分布圖。

張世宏:真的是這樣,我們知道,國內傳感器經過這么多年的發展,和國外的差距一步步的縮小,在某些方面也超過了國外的產品技術和應用。中國的物聯網發展是日新月異,下班時我和伙伴還在討論一個問題,在物聯網,感知世界里, 一天不學習都發現會跟不上。

劉伯林:豆哥也是做產品的,大家都知道這方面國外產品確實技術很強,我們要想做好,一定要在某個細分行業做到極致才行。

張世宏:專注,極致!傳感器一定是工匠精神的代表。那么面對新的用戶需求和應用,面對新的技術突破,甚至包括跨界,我想問一個問題,劉總,昆侖海岸作為國內領先的傳感器代表企業,會如何來應對?會有比較大的一些突破嗎?

劉伯林:我覺得,隨著物聯網的不斷發展,我們的機會和空間會越來越大,因為我們更接地氣,更接近需求接近市場。產品應用的行業越來越細分,產品越來越智能,產品和系統的技術支持和維護能力要求更高,所有這些都給了我們更大的發展空間。

張世宏:有底氣,底氣背后是功力。我們在這個行業久了,會發現越來越多的機會擺在我們面前,物聯網這個領域包羅萬象,最終解決了物與物,人與物,人與人,人與自己的關系,我們有些時候也會面臨著未知的機遇和挑戰,那么,劉總,您在發展過程中遇到的挑戰或者轉折點有哪些?采取哪些措施來應對這一新的發展呢?

劉伯林:物聯網是個新事物,我相信大家都是從不懂到逐漸深入熟悉的過程中,摸著石頭過河的。我認為物聯網現在,正在從以政府主導的示范工程向以市場需求為導向的正常供需轉型,只要你能滿足真正的市場需求,只要你的產品即可靠,又便宜;而且能夠為客戶創造效益,那么市場真實的需求才會為你買單。

張世宏:作為行業務實的專家,在感知世界打拼這么多年的踐行者,專注的思維,對于未來一定有您的思考,那么對于公司的發展的近期規劃和長期愿景,尤其產品大概的發展方向,方便的話,劉總,您給大家簡單描述一下?

劉伯林:我覺得以后的發展不能僅僅只靠單一的硬件產品了,所以我們不但要做好產品,還要做好服務。我們會用我們多年的技術積累,不斷深入行業應用,一個行業一個行業的做好細分市場,每做一個行業就要在這個行業中做成一個標桿。我期望能夠為中國的物聯網產業的發展,填上一磚一瓦。

張世宏:共同為物聯網的世界加油!劉總,作為技術型的專家,您的專注,讓人佩服,站在一個行業去思考問題,您有您更大的格局,相信您和昆侖海岸的未來一定能更好。再次致敬。

劉伯林:相信我們會在物聯網這個大市場上,展現出我們中國制造的形象和魅力。

張世宏:聊了這么多的工作,大家都在關注您的頭像,關注您的個人愛好。從頭像上可以看出,您是一個家庭事業平衡得很好的人,大家都想了解一下,您工作之余有什么愛好,想和您尋找共同點呢。[呲牙]

劉伯林:我喜歡體育運動,羽毛球和高爾夫都可以跟大家切磋一下[害羞]!

吐糟環節

霍勝利:有沒有可參觀的基地案例?

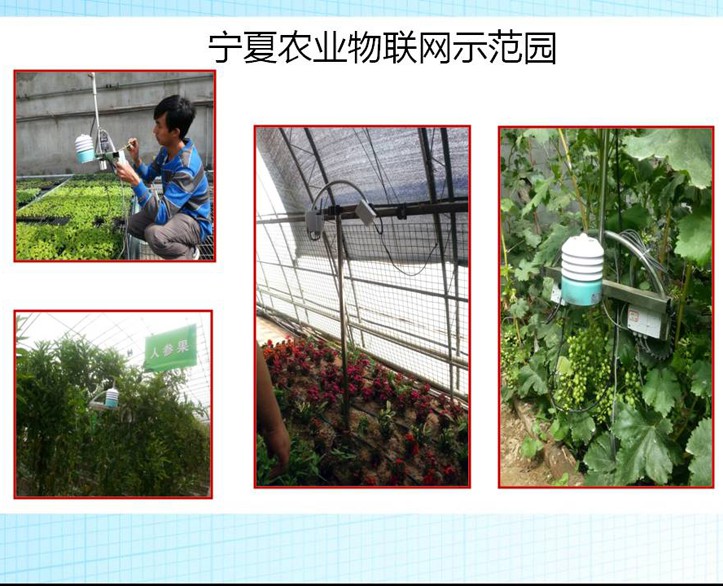

劉伯林:在天津武清,北京通州,山東壽光,河南黃泛區,西北大多省份都有應用。我們很少做示范項目,我們做的基本上都是農民和企業自己投資的項目。

譚博:蔬菜大棚?現在食品質量問題真是…幾屆政府都搞不定…感覺還是現階段成本問題,現代設備成本太高,老百姓消費不起,很關注您這個性價比咋樣?

劉伯林:我們現在在大棚用物聯網,主要是解決可追溯的產品生產過程的數據,有了這些數據農產品就可以在市場上賣更好的價格,所以才能讓農民兄弟自愿花錢安裝。

老外:農業物聯網的數據傳輸,平臺應用,專家系統昆侖也做么?

劉伯林:軟件系統我們不做,跟專業軟件企業合作。

霍勝利:我們目前在大棚用物聯網,主要是解決可追溯的產品生產過程的數據。

譚博:一方面是老百姓接受更高的價格,另一方面也是技術要提高性價比,降成本呢,兩方努力到平衡點。

霍勝利:讓消費者愿意買單。

劉伯林:是的,物聯網如果要真正快速發展,價格一定是一個不能逾越的溝。

老外:除了提高灌溉能力,貴公司有沒有做過提高產量和蔬菜質量的項目? 比如金針菇?

譚博:現在綠色蔬菜太貴了。

張世宏:劉總做的就是從產品到服務,從感知到數據,從平臺到應用的一個完整的產業鏈的故事。

劉伯林:我覺得現階段農業物聯網還是要主要應用在產品生產可追溯上,品種改良還要靠袁隆平。

霍勝利:怎么可追溯?追溯哪些?

劉伯林:我們在新疆和一個很大的棗產品出口商合作,幫他監測他加盟的種棗農民是否有施化肥,因為一旦重金屬超標,出口就會被打回并被追賠償。

張世宏:從播種到收獲的每個環節建立可持續的機制和條件,使人們健康的生活能回歸到植物的原產地及過程生長狀態,貯運,加工等環節,包括標簽碼識別應用,可視技術,感知技術等綜合應用。不知理解的對不?

老外:口的東西似乎都是一個比較強的動機,就像當年好孩子集團建設產品追溯系統一樣。

劉伯林:我們做不到雪中送炭,但是可以做到錦上添花。

劉伯林 :豆哥說的對,物聯網不是萬能的,至少現在技術還達不到。

劉伯林:企業是逐利的,能夠讓農民兄弟一起盈利,才是共贏!

張世宏:劉總說的很對,讓這個生態中,每個價值鏈中的伙伴們都有所益,才能共贏!